Récit de vie

Quelques exemples

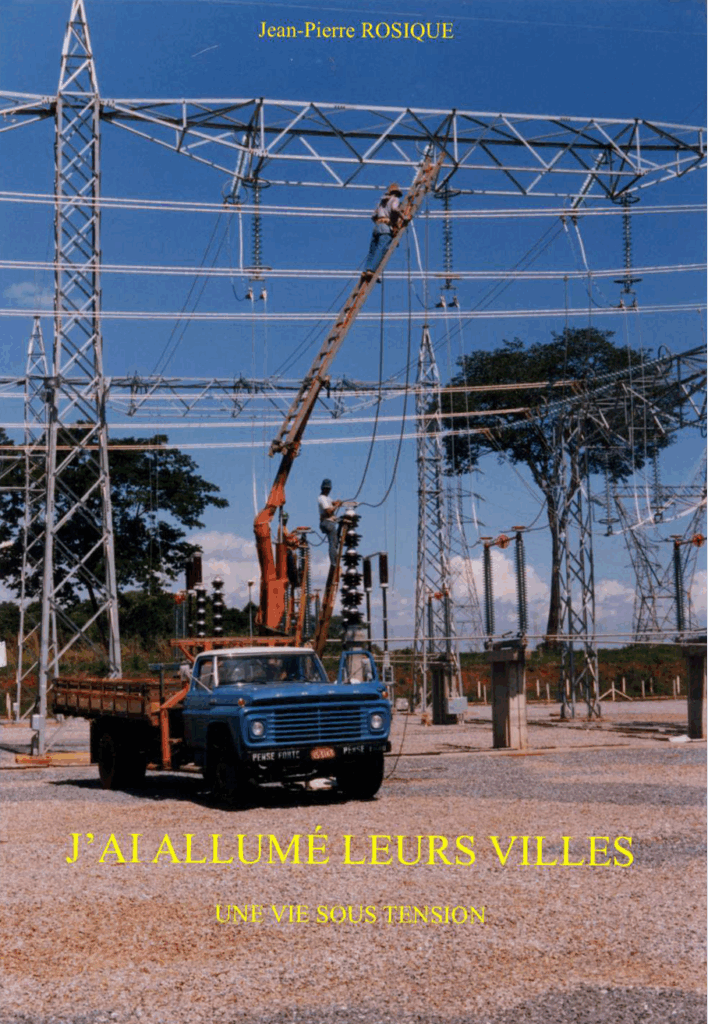

Quelques exemples de livres que j’ai déjà écrits, couvertures et extraits. La liste n’en est pas exhaustive pour des raisons de confidentialité parfois – assez souvent – demandée par mes clients.

Samedi matin, jour de marché. Beau temps. Très beau, même. Enfin, « beau », c’est à voir, car depuis de trop nombreuses semaines, quasiment depuis mi-juin, le soleil brûle la terre et la végétation, assèche les cours d’eau et provoque des incendies dans le sud de la France, dans la région bordelaise et même ici, autour de Grenoble et de Chambéry. Alors, « beau » reste une façon de parler. C’est plutôt la pluie qui serait belle en ce moment.

J’ai installé mon paperboard en carton à l’entrée du parc du Verney, à Chambéry. Tableau léger, facile à transporter, à déplier, à installer, et suffisamment grand, cependant. Une trouvaille d’ingénieur, cet origami king size. On dirait un témoin de Jéhovah, si ce n’était ma tenue plus décontractée. Chapeau petit bord en paille, tee-shirt marin rayé bleu et blanc, bermuda jean et baskets légères blanches.

Je me suis installé à l’ombre longuement projetée d’un tilleul puisque le soleil ne fait que commencer sa course de début de journée d’été. Je me tiens un peu à l’écart de mon panneau d’affichage afin que les passants puissent y jeter un œil sans avoir à croiser mon regard que je tiens d’ailleurs volontairement ailleurs. « Que l’importance soit dans ton regard et non dans la chose regardée », a écrit André Gide dans Les Nourritures terrestres. Deux regards qui se croiseraient, ce serait déjà une prise de contact, une entrée en matière, presque une invitation à l’échange, et c’est trop tôt puisque les marcheurs ignorent encore de quoi il retourne. Croiser mon regard risquerait de provoquer la fuite du leur.

En ce début de week-end, on flâne plutôt qu’on ne se dirige vers sa destination comme on le ferait d’un pas décidé, volontaire ou contraint, un jour de boulot. Mais bien que l’ambiance générale d’un samedi matin ensoleillé invite à la détente, à la rêverie, à la musarderie, on se méfie a priori d’un individu qui se tient à proximité d’un tableau ambulant. Lors, j’observe en coin qu’on jette un œil, en coin également, sur mon panneau. Quand on a compris pourquoi je me tiens là, l’air détaché, mais à disposition, sans arrêter sa marche, on me regarde plus franchement, rassuré, la mine plus engageante, esquissant un léger sourire qui pourrait signifier Ah tiens, quelle idée !

« Écrivain-biographe », « Le livre de votre vie », « Racontez-moi votre vie, je vous l’écris ».

***

Alors l’Univers-Olympe a posté un biographe quelque part sur mon chemin. Car de fait, il semble m’attendre, à l’ombre d’un tilleul majestueux aux feuilles caduques en forme de cœur renversé. La soixantaine bien portée, il arbore un panneau affichant « Racontez-moi votre vie, je vous l’écris ». On pourrait presque lire : « Ah ! te voilà enfin, je t’attendais ». J’étais passé devant lui deux fois voici quelques jours, sur mon vélo en me rendant à la piscine puis en en revenant. Cette fois, je m’arrête.

***

Résumé à l’extrême pour tenir en quelques instants, le bref récit qu’il me trace de son existence a façonné les émotions qui s’invitent là, dans notre bulle d’intimité tout à coup gonflée dans ce parc public, et je perçois que ce récit vise à réparer quelque chose, car alors qu’il parle clairement, aisément, j’entends comme en écho le murmure de fantômes de son passé.

***

Le piano trône en bonne place quelque part entre cuisine et jardin et Marc me presse de m’y installer pour que j’interprète quelques-uns de mes morceaux composés au Club.

Panique !

Je n’aime pas briller, depuis longtemps, je préfère l’ombre à la lumière. Je me défausse, je louvoie, je me faufile entre les insistances de l’assemblée, invoquant le fait que certaines conditions ne seraient pas réunies. Je suis champion pour botter en touche. Je ne dis surtout pas que je suis mal à l’aise, que je suis pudibond, que j’ai honte. J’ignore pourquoi, d’ailleurs, mais c’est ainsi. Depuis toujours, me semble-t-il. Et je ne sais pas le formuler. Lors, j’évite toutes les situations qui m’exposent. En réalité, je n’en ai pas véritablement conscience. Ces émotions, la peur, la honte me sont juste habituelles, familières, intégrées à ma façon d’être, sans que jamais je ne me sois véritablement interrogé plus avant, mon cerveau mammalien réduit dans ces circonstances-là au minimum.

Mais ici, au cours de ce repas, je suis frappé par la foudre qu’aucune météo n’avait prévue. L’invitation de Marc à m’installer au piano n’avait été que le vent qui précède l’orage, car la conversation tourne à présent autour de la formation des couples et la mère de Marc, après avoir évoqué la rencontre de son fils avec Adeline, m’interroge :

- Et toi David, tu as une amoureuse ?

***

Il s’agit donc, après s’être fixé un but, de construire une stratégie d’acquisition de nouveaux apprentissages. Simple à comprendre. Mon objectif : éviter d’éviter, mon leitmotiv, ma rengaine, ma ritournelle désormais. La stratégie : exposition progressive à des situations anxiogènes. Je devais tout d’abord adresser cinq sourires par jour. Regarder dans les yeux, sourire, comme pour engager une conversation silencieuse, ouvrir une fenêtre intérieure, aérer mon Moi devenu poussiéreux à force de claustration. Si dans le futur, j’écris un livre autobiographique, le récit de ma vie, j’en possède peut-être déjà le titre : Cinq sourires par jour.

***

On aurait dit le scénario du film Yes Man ou le personnage incarné par Jim Carrey – ma vie serait-elle une tragi-comédie ? –, terne employé de banque, se protège derrière le mot « non », refusant continuellement tout ce qu’on lui propose, jusqu’au jour où quelqu’un lui met sous le nez une brochure vantant les mérites du « OUI ! », une philosophie de vie par laquelle tout devient possible. Sa vie se métamorphose alors par la magie du « non » transformé en « OUI ! »

***

Jolie petite salle d’attente. Photo d’un bébé examinant son zizi comme une chose étrangère. Enfin, c’est que j’interprète. Une mise en condition ? Je n’en mène pas large. Que vais-je bien pouvoir raconter ? Tout m’apparaît confus. Mes difficultés dans mes boulots, ma famille ; le fric et les filles ou plutôt leur absence ! Mes rougissements, mon anxiété sociale. Moi qui aime maîtriser un peu, je suis à la ramasse. Pas de petit dossier préparé, cette fois. Puis des livres de voyage dans le désert ou sur la poésie distraient mon attention et me sortent partiellement de mes affres.

« Au revoir », elle salue le client précédent qui récupère ses chaussures, elle m’accueille d’un grand sourire.

Habillée tout de blanc sous un châle de couleurs, blonde, de ma taille, elle me mène à un fauteuil moelleux où je pose mes fesses. Me poser. Déposer. Elle ouvre une nouvelle chemise, elle commence à écrire. Je tourne la tête à droite, des iris dans un vase. Symbolique des iris : confiance, sagesse, espoir, courage. Ça se présente bien. À gauche, un matelas, des coussins.

Puis, tout à coup, elle m’interroge de ses grands yeux bleus qu’elle braque sur moi et, tout de suite, je baisse le regard, me connectant à mon enfant intérieur, comme pris en faute, honteux.

/

Depuis mon bidonville dominé par les HLM, cette marche sociale où tentaient de se hisser les plus pauvres du quartier, idéal immédiat d’un bonheur imaginé, j’observais les vieux à tous les étages, accoudés aux fenêtres toutes identiques, fumant les Gauloises Disque Bleu récemment lancées par la SEITA, regards perdus dans les caprices de leurs volutes, évadés dans leurs rêveries, enfermés dans leurs cages, voyageurs sédentaires, aventuriers désillusionnés. Ils me configuraient un futur qui me faisait horreur, qui me déprimait. Plutôt une balle dans la tête que cette vie-là !

J’étais petit, mais je rêvais grand. J’avais sans doute hérité ces rêves de mes grands-parents, mes parents les ayant amplifiés au passage : salles de bains, maisons, jardins, grands espaces, voyages, planète…

***

Le dernier jour de ce chantier péruvien, alors que nous étions sur la route du retour, la rivière était montée dans la nuit et avait envahi la voie. Une mare conséquente nous barrait le chemin et plusieurs voyageurs étaient stoppés net, ne sachant quelle conduite adopter. Avec mon collègue client, confiants dans les capacités de notre lourd et haut 4x4 de chantier, nous décidons alors de « tenter le coup ». J’enclenche la première, puis la deuxième et je m’engage à petite vitesse dans l’eau froide égarée de son lit. Est-ce ce bain forcé ou la trop grande résistance de la masse liquide à notre avancée présomptueuse ? Au milieu du gué, le moteur se met en panne… L’eau qui s’était légèrement écartée lors de notre passage par l’effet de notre vitesse, toute relative, commençait à présent à remplir le véhicule par le bas et montait petit à petit dans l’habitacle, et mon client tenant à ses précieux dossiers, il s’affairait comme il le pouvait à les entreposer le plus haut possible dans notre embarcation pas tout à fait amphibie. Je commençais à maudire mon inconscience qui m’avait fait nous aventurer dans cette galère – encore une ! – quand j’aperçois de l’autre côté de notre lac éphémère une tractopelle et son conducteur. Je vais le voir, l’eau jusqu’en haut des cuisses et, moyennant rétribution, évidemment, j’obtiens de lui qu’il nous tracte jusqu’au sec. Mais il me fallait attacher le câble à l’avant de la voiture et l’anneau de remorquage se trouve au niveau du châssis entre les deux roues avant, c’est-à-dire largement sous les eaux. J’ai donc dû me résigner à plonger dans cette eau boueuse et glacée et à puiser dans mes ressources pour m’y maintenir le temps nécessaire à l’arrimage. Je suis ressorti transi de l’épreuve, mais l’engin de chantier pouvait maintenant nous sauver la mise en nous tractant jusqu’au bitume. La voiture pissait, dégoulinait, car elle ne pouvait, comme l’aurait fait un gros mammifère à poils, s’ébrouer de la tête à la queue. C’est alors que, par un coup de pouce dont il a le secret, le bon Dieu m’a récompensé, sans doute agréablement distrait, peut-être un peu épaté par mon audace qui était venue à bout de l’épreuve qu’il m’avait concoctée : craignant que le moteur ne démarre plus après le bain forcé que je lui avais imposé, je demandai au conducteur de la pelle de me traîner encore sur quelques mètres et, en prise et au prix de quelques hoquets, le moteur répondait à mes coups d’accélérateur dans une victorieuse, fière et crâneuse pétarade. Nous sommes arrivés à Lima, pour ma part méconnaissable, couvert de boue, grelottant, transi sous ma doudoune qui aurait pu me garantir d’un froid m’agressant de l’extérieur, mais impuissante à lutter contre cet ennemi intérieur qui m’avait envahi, m’avait pénétré jusqu’à l’os et me faisait payer mon insolente réussite. Le lendemain, nous apprenions que, sur cette même route, un véhicule et ses deux occupants avaient été emportés par la montée des eaux alors qu’ils tentaient, comme nous l’avions fait, une traversée périlleuse. Deux morts… Ce chantier-là avait duré deux mois. Je l’avais commencé à quatre-vingt-trois kilos, je le terminais à soixante-neuf…

Et je faillis bien cesser l’école, moi aussi, vers mes sept ou huit ans, lorsqu’une tante, une sœur de mon père, vint lui demander qu’on lui octroie mon assistance. Ça se pratiquait beaucoup dans les familles. On fournissait les filles, même jeunes, pour s’occuper des bébés de l’entourage. On les préparait ainsi à leur condition future, ce qui les privait, par conséquent, de la possibilité de s’instruire.

Mon père pensa bien que ce serait une affaire difficile pour moi, et mon oncle tenta de m’acheter en me faisant miroiter qu’il m’offrirait une paire de chaussures. Car nous marchions le plus souvent pieds nus. En tout cas, nous, les enfants. Mes études ne valaient-elles sérieusement qu’une paire de chaussures ? Je refusai ce miroir aux alouettes.

Ma tante, intrigante, conspiratrice, se mêla de l’affaire et réussit à persuader mon père de manigancer pour me conduire chez elle, de l’autre côté de la vallée. Après la messe, au sortir de l’église, on me confia, par surprise, à la garde de ma tante, qui m’emmena donc, manu militari pourrait-on dire, en tout cas sans mon consentement.

Littéralement kidnappée, je me suis sentie trahie. Un torrent de larmes, toutes celles de mon corps, alla, je crois bien, grossir la rivière du fond de la vallée. J’étais devenue inconsolable. On aurait dit une pleureuse de Sion appelée aux lamentations par Jérémie.

Une fois arrivée, je réalisai que, depuis chez ma tante et mon oncle, je pouvais apercevoir ma maison, tellement minuscule, au loin, par-dessus le vallon.

…

De l’autre côté de la rivière.

…

Sur laquelle quelques ponts avaient été sommairement jetés.

…

Des ponts qui pouvaient facilement être emportés à la moindre crue.

…

Et je ne savais pas nager.

…

Presque à mon insu – quelle détermination m’habitait-elle si jeune ! –, le projet fou de m’enfuir par-delà les vals, les rivières, les prairies et tous les dangers s’insinuait clandestinement avec hardiesse et opiniâtreté. En France, on dit que sept ans, c’est l’âge de raison. Était-ce la raison qui avait pris le contrôle de mon être ? Le soir, j’ai refusé de manger, ce qui aurait pu être interprété comme un acte de soumission. La nuit, j’ai dormi du sommeil du juste, ma résolution étant arrêtée. Le matin, j’ai guetté le moment où ma tante allait chercher de l’eau à la rivière et, prenant mes jambes à mon cou, je me suis précipitée, j’ai fui le destin qu’on tentait de m’imposer, je me suis sauvée, dans tous les sens du terme.Je n’avais même pas vu l’enfant qu’il m’aurait fallu garder.

Bien sûr, ce fut rapidement le branle-bas. On courut chercher mon oncle qui revint précipitamment du champ où il était allé s’occuper de ses vaches. Craignait-il pour ma sécurité ? Voulait-il me ramener pour me contraindre à exécuter la tâche qu’on m’avait assignée ? Ou y avait-il dans sa motivation un peu des deux ? Toujours est-il qu’il entreprit de me courser. Mais j’avais de l’avance, car il avait fallu envoyer quelqu’un le chercher dans son champ, pas si près, puis en revenir, puis palabrer pour décider de la conduite à tenir. Et ma volonté de fuir était farouche, déterminée.

Le paysage des montagnes de chez moi est surtout composé de collines vertes, la forêt n’y étant pas tellement développée. La vue porte donc assez loin et, en me retournant, je pouvais apercevoir par intermittence, à bonne distance, mon oncle à ma poursuite. Alors vint le moment où il me fallut traverser cette satanée rivière Rwiko. Je l’avais déjà traversée par le pont de fortune, mais accompagnée des grands qui nous tenaient la main et nous assistaient. Seule, l’entreprise se révélait autrement périlleuse. J’eus peur. Et je décidai de changer de stratégie. Plus loin, la rivière présentait un passage à gué que j’avais déjà emprunté, lui aussi. M’y rendre rallongeait ma route, mais j’estimai qu’il m’était possible d’y franchir la rivière de manière plus sûre et avant que mon oncle ne m’ait rejointe. À condition que nous ne soyons pas encore en saison des pluies, c’est-à-dire à condition que le niveau de l’eau ne soit pas trop élevé, ce que du haut de mes quelques années, je n’appréhendais pas très bien. Le ciel devait être avec moi, car il avait scénarisé mon aventure hors saison des pluies. Je pus franchir les eaux pour aboutir sans encombre sur l’autre rive, celle de ma maison. À l’instant où, comme dans les bons films à suspens, mon oncle arrivait de l’autre côté. Reprenant alors ma course effrénée, je me précipitai pour finalement aboutir, hors d’haleine, dans les jupes de ma mère, dans le champ où elle travaillait. Je fis du corps de ma mère un rempart auquel se heurta mon oncle, essoufflé lui aussi. Palabres encore, et conciliabules : danger de récidive de fuite, danger de la rivière, même chez sa sœur Magdalena elle n’est restée que six mois à lui donner un petit coup de main le soir tout en continuant de se rendre à l’école, et d’ailleurs c’est elle qui a voulu revenir à la maison, pourtant, c’était sa sœur, tu réalises ? Sa propre sœur ! On se doutait que ça ne marcherait pas chez vous, on a essayé, on a vu, on vous l’avait bien dit, etc. Ma mère refusait désormais, elle aussi, le destin imaginé contre mon gré. Ma détermination, mon entêtement, mon obstination à me sortir de ma condition était venue à bout de toutes les volontés étrangères.

***

Après mes deux années de noviciat en Italie, ma communauté m’avait renvoyée en Afrique en 1998 dans un moment de relative accalmie. Ayant renoncé à aller voir mon frère pour raison de sécurité, j’étais retournée chez mes parents. Je devais ensuite effectuer une mission au Tchad. Mais la guerre redoublant d’intensité, ma communauté prit la décision de me ramener en Italie après ces quelques mois d’été de tourmente infernale. Seulement, il me fallait attraper un avion. Le seul moyen de transport existant depuis mon village, c’étaient les quelques camions de commerçants qui partaient à l’approvisionnement vers Baraka sur le Tanganyika, car il fallait bien continuer à vivre. De là, je pouvais ensuite espérer rallier Uvira par bateau. Tous les mercredis, depuis nos hauts plateaux, un camion partait à l’aventure, rempli de monde, chacun ayant ses raisons de descendre. Le camion-bus était comme souvent, lesté de valises, de paquets, de sacs et de gens, certains assis, d’autres debout, compressés, entassés, appuyés sur des épaules, des têtes, des dos, jusque sur le toit du camion qu’on ne distinguait plus vraiment tant il était envahi, surchargé, lourd de sa cargaison humaine. Parfois, afin de franchir des nids de poule devenus gouffres emplis d’eau boueuse, il fallait faire descendre la masse humaine pour soulager l’animal brinquebalant, grinçant, suant et lui éviter la culbute qui lui aurait été fatale. Mais ce mercredi-là, au moment du départ, le chauffeur me dit : « Écoute, c’est vraiment plein aujourd’hui, tu peux t’entasser si tu as une urgence, mais si tu veux, je te prends mercredi prochain ». Je n’étais pas à une semaine près et je décidai donc d’attendre le convoi suivant. Ce convoi que je n’avais pas pris arriva à Fizi, localité située à mi-chemin, peuplée surtout de Babéembés. Ce fut la fin de sa route, de son aventure. Tous les espoirs qu’avait transportés le poids lourd jusque-là furent anéantis d’un coup. Il n’y eut pas un seul survivant. Tous furent massacrés, jusqu’au camion lui-même réduit en cendres avec toute la masse d’humains et de leurs bagages.